栄養成長から生殖成長に作用する要因

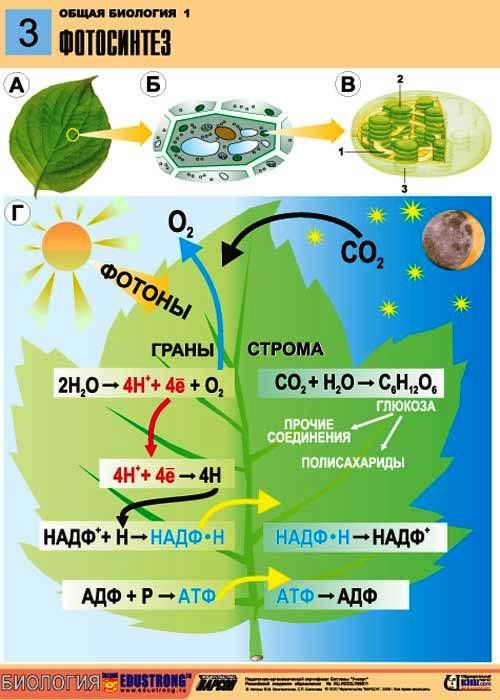

植物生態領域では、生理生態的特性(光合成活動, 水の利用など)や個体, 品種ごとの成長、作物全体の物質生産プロセスを基盤とし、設備や地域性, 環境(気候)変化に対応した、健全な生育の維持と造成に向けた人為的コントローを行います。

・資源(栄養)の獲得と利用

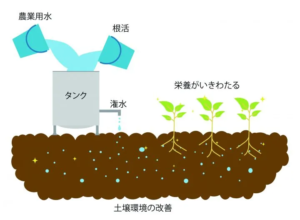

植物の成長には、様々な資源(栄養)が必要です。

ある資源(栄養)が不足すると、他の資源(栄養)がいくら豊富にあったとしても、成長速度はその資源(栄養)の供給速度に制限(律速)されます(リービッヒの最小律)。

野外の植物のほとんどは、多かれ少なかれ何らかの栄養にその成長速度を制限されています。

植物と栄養の関係を、「栄養獲得」と「栄養利用」の二つに分けて解析します。

「栄養獲得」とは、供給されている栄養をどれだけ効率よく獲得(吸収)できたかを表します。

例えば弱光環境に生育する植物は、葉を効率よく展開してできるだけ多くの光を吸収しようとします。

「栄養利用」とは、吸収した栄養をいかに効率よく成長に転換するかを表します。

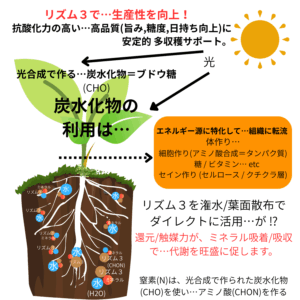

例えば、窒素は根から吸収され、その多くは葉に分配されます。

葉の光合成速度を高くするためには、光合成系タンパク質の材料である窒素が必要です。

葉が枯れるときに、葉に投資された窒素の一部は回収され、新しい器官に転流され、再利用されます。

残った窒素は枯葉とともに失われます。

窒素の利用効率を高めるためには

1.光合成の効率を上げる

(1gの投資窒素あたりの光合成速度を高める)という方法と

2.窒素の保持期間を長くする

(回収効率を上げること、一度吸収した窒素が失われないようにする)という方法が考えられます。

1)温度

植物は、長期間の低温を経験することで、冬の経過を認識していることが判っております。

秋に発芽して、翌春に花を咲かせるような植物の場合、発芽した後に長期間の低温を経験することなしには、適当な条件を与えても生殖成長に入ることがありません。

これは冬に花を咲かせてしまうことを防ぐしくみと考えられます。

発芽してしばらくした植物では、花成を妨げる遺伝子が働いていることがわかってまいりました。

長期間の低温(冬ですね)を経験する間に、この花成を妨げる遺伝子のはたらきが徐々に弱まっていき、やがて、再び働くことがない状態になります。

この状態になると、適当な条件を与えられれば花成ができる態勢になります。

以上は、長期間の低温(冬)と花成の関係ですが、春になってからの温度(高/低)と花成の関係については残念ながらほとんどわかっていません。

温度/湿度による蒸散というのは、わかりやすい環境要因ですが、なかなか研究の糸口がつかみにくいためです。

(2)日長

日長が花成の時期を決める主要な環境要因であることは、1910年代に明らかになりました。

実は、生物の様々な営み(渡り鳥や繁殖、昆虫の蛹の休眠など)は、日長によって大きく影響を受けるという考え方が確立されたきっかけは、花成と日長の関係を明らかにした研究でした。

植物は、独自の光センサーと体内時計を使って、日の長さを計り, 季節を判断して、花成の時期を決めています。

シロイヌナズナの場合、日が長い(長日条件)の場合に花成が早くおこり、日が短い場合(短日条件)には花成が遅れます(「長日植物」といいます)。

長日条件では、光センサーと体内時計の働きによって、COという遺伝子の働きが高まります。

CO遺伝子の働きが高まると、その働きによって、FTという遺伝子が働くようになります。

FT遺伝子は、花成のスイッチと考えられている遺伝子です。

一方、短日条件では、CO遺伝子の働きは低く抑えられ、FT遺伝子はなかなか働くことができません。

そのため、花成が遅れます。

興味深いシロイヌナズナとは、大変に遠縁のイネ(シロイヌナズナとは反対に、短日条件で花成がおこる「短日植物」です)でも、CO遺伝子とFT遺伝子の働きによって、この場合には短日条件で花成がおこることがわかっています。

農水省と奈良先端科学技術大学院大学の研究グループが明らかにしたことです。

FT遺伝子については、

http://www.jspp.org/17hiroba/photo_gallery/07_araki/07_araki.html をご覧ください。

(3)光の質

光の質と書くと難しそうに聞こえますが、これは、直接日光が当たっているか、ほかの植物の葉を通した光が当たるか(陰になっているか)ということです。

葉は、緑色をしていますが、これは光の赤色の部分をよく吸収し、緑色の部分をあまり吸収しないためです。

植物は、自分に当たる光の中の赤色の部分が少ない場合に、ほかの植物の陰になっていることを知るようです。

その場合に、植物はまず背丈を伸ばして、ほかの植物の陰から脱出しようとします。

しかし、どうしても脱出できない場合(林床で発芽するような場合)持っている栄養分を使って速やかに花を咲かせ、種子をつけます。

そして、種子という形で、日当たりがよくなる機会を待ちます。

つまり、ほかの植物の葉を通した赤色の成分が少ない光は花成を早める(軟弱体質の植物になります)のです。

このとき、植物は赤色の光を感じる光センサーの働きによって、FT遺伝子のような花成のスイッチ遺伝子の働きを調節していることがわかってきました。

(4)窒素と炭素の割合

窒素肥料を少なめにすることや、体内の未消化硝酸態窒素…低減で、花成が促進できることが経験的に知られています。

残念ながら、今のところそのしくみはほとんどわかっていません。

※ 重要な課題のひとつです。

(5)植物の齢

ロイヌナズナのようなわかりにくい、一年生草本植物や木本植物では、発芽してから数ヶ月〜数年は、花を咲かせない「幼若期」があります。

「桃栗3年柿8年」というのがそれに当たります。

これは、適当な環境条件におかれても、それに反応して花成できない時期があることを意味すると解釈されています。(いまのところ、そのしくみはよくわかっていません)

ポプラや柑橘類などを用いた実験から、FT遺伝子のような花成のスイッチ遺伝子の働きを人為的に高めることで、幼若期を極端に短縮できることがわかっています。

(6)花成ホルモン

これまでに述べた日長と関連して「花成ホルモン」(フロリゲン)と呼ばれる物質の存在がこれまで信じられてきました。

「花成ホルモン」は、適当な日長を受けた葉がつくると考えられるもので、成長点(芽)に運ばれて、そこで花芽をつくらせると考えられてきました。

残念ながら、「花成ホルモン」(フロリゲン)という名前ができてから70年が過ぎた今日に至っても、その実体は明らかになっていません。

最近、FT遺伝子(数年前に私の研究室とアメリカの研究室が見つけた遺伝子です)と「花成ホルモン」(フロリゲン)の密接な関係が明らかになってきました。